Le leader du Parti Travailliste, Jeremy Corbyn, lors d’une allocution sur le Brexit en 2017. (Crédit photographique : Getty)

L’hystérie anti-Brexit de la gauche, cependant, repose sur un mélange de mauvaise économie, de mauvaise compréhension de l’Union européenne et de manque d’imagination politique. Non seulement il n’y a aucune raison de penser que le Brexit serait une apocalypse économique, mais, plus important encore, l’abandon de l’UE offre à la gauche britannique – et plus généralement à la gauche européenne – une occasion unique de montrer qu’une rupture radicale est possible avec le néolibéralisme et avec les institutions qui le soutiennent.

Modéliser la dystopie

Pour comprendre pourquoi la position anti-Brexit de la plupart des progressistes européens est infondée, et même nuisible, il faut commencer par examiner le mythe le plus répandu lié au Brexit : l’idée qu’il conduira à un apocalypse économique. Pour de nombreux critiques, il s’agit d’une affaire entendue, prouvée tout simplement en citant un rapport très médiatisé qui a fuité du Département pour la sortie de l’Union européenne (DExEU) du gouvernement britannique. Le document conclut que, quelle que soit la forme prise par le Brexit, qu’il s’agisse de rester dans le marché unique, d’un accord de libre-échange ou de l’absence d’accord, il y aurait un coût pour le Royaume-Uni en termes de PIB. Les estimations pour les quinze prochaines années vont d’une baisse de 2 % du PIB et 700 000 emplois à une baisse de 8 % du PIB et 2,8 millions d’emplois.

Cette argumentation figure dans un article récent du commentateur anti-Brexit Will Denayer, pour qui le fait que le rapport ait été produit par un « gouvernement pro-Brexit » est une preuve de sa fiabilité. Toutefois, il ne reconnaît pas que ces prévisions souffrent d’un biais néolibéral qui est intégré dans les modèles de prévision eux-mêmes. Les modèles mathématiques utilisés par le gouvernement britannique sont très complexes et abstraits, et leurs résultats sont sensibles au calibrage numérique des relations dans les modèles et aux hypothèses faites sur, par exemple, les effets des progrès technologiques. Les modèles sont notoirement peu fiables et facilement manipulables pour atteindre n’importe quel résultat désiré. Le gouvernement britannique a refusé de publier les aspects techniques de leur modélisation, ce qui suggère qu’ils ne veulent pas que des analystes indépendants examinent les hypothèses de leur « boîte noire ».

Les préjugés néolibéraux intégrés à ces modèles comprennent l’affirmation selon laquelle les marchés se régulent automatiquement et que leur efficience est optimale quand ils ne sont pas entravés par l’intervention publique ; que le « libre-échange » est sans ambiguïté positif ; que la capacité de financement public est restreinte ; que les facteurs liés à l’offre sont beaucoup plus importants que ceux liés à la demande ; et que les individus fondent leurs décisions sur des « attentes rationnelles » au vu des variables économiques, entre autres. Bon nombre des hypothèses clés utilisées pour construire ces simulations n’ont aucun rapport avec la réalité. En termes simples, les modèles de prévision – à l’instar de la macroéconomie en général – reposent sur une série de mythes interdépendants. Paul Romer, qui a obtenu son doctorat en économie dans les années 1980 à l’Université de Chicago, le temple de l’économie néolibérale, a récemment lancé une attaque cinglante contre sa propre profession dans un article intitulé The Trouble With Macroeconomics, [Le problème avec la macroéconomie]. Romer décrit les approches de modélisation standard utilisées par les économistes traditionnels – qu’il appelle « post-réelles » – comme le point final d’une régression intellectuelle de trois décennies.

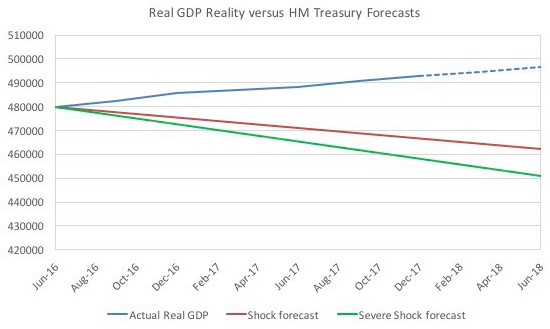

Il n’est donc pas surprenant que ces modèles aient échoué à prédire la crise financière et la Grande Récession, et qu’ils ne parviennent pas aujourd’hui à produire des prévisions fiables sur quoi que ce soit. Le Brexit en est un exemple évident. Dans les mois qui ont précédé le référendum, le monde a été noyé sous les avertissements – du FMI, de l’OCDE et d’autres bastions de l’économie contemporaine – affirmant qu’un vote en faveur de la sortie de l’UE au référendum aurait des conséquences apocalyptiques immédiates pour le Royaume-Uni, qu’il provoquerait un effondrement financier et plongerait le pays dans une profonde récession. La prévision la plus embarrassante sur « l’impact économique immédiat pour le Royaume-Uni d’un vote pour quitter l’UE » a été publiée par le gouvernement conservateur. L’objectif de « l’étude » en question, publiée en mai 2016 par le Trésor britannique, était de quantifier « l’impact… sur la période immédiate de deux ans suivant un vote en faveur du Brexit ».

Dans les deux ans suivant un tel vote, le Trésor a prédit que le PIB chuterait de 3,6 à 6 % et que le nombre de chômeurs augmenterait de 820 000. Les prévisions de « l’étude » de mai 2016 semblaient terribles et visaient clairement à avoir le maximum d’impact sur le vote qui allait se tenir un mois plus tard. Quelques semaines avant le référendum, le chancelier de l’époque, George Osborne, a cité le rapport pour avertir que « un vote en faveur du Brexit représenterait un choc immédiat et profond pour notre économie » et que « le choc entraînerait notre économie en récession et conduirait à une augmentation du chômage d’environ 500 000 personnes ».

Néanmoins, la majorité des électeurs ont opté pour le Brexit. Ce faisant, ils ont prouvé, une fois de plus, que les économistes avaient tort, car aucun des scénarios catastrophes prédits avant le référendum ne s’est produit. Larry Elliott, rédacteur de la rubrique économie du Guardian, a écrit : « L’Armageddon post-Brexit était une perspective terrifiante – mais cela ne s’est tout simplement pas produit ». Alors que près de deux ans se sont écoulés depuis le référendum, les données économiques provenant du Royaume-Uni tournent en dérision ces avertissements pessimistes – et en particulier le rapport gouvernemental susmentionné. Les données de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que fin 2017, le PIB britannique était déjà plus élevé de 3,2 % par rapport à son niveau au moment du vote – bien loin de la profonde récession à laquelle on nous avait préparés.

En fait, entre juin 2016 et janvier 2018, le taux de chômage a chuté de 4,9 % à 4,3 %, tandis que le nombre de chômeurs a baissé de 187 000, atteignant son plancher depuis quarante-trois ans. Le nombre des inactifs – qui ne travaillent pas et qui ne cherchent pas d’emploi – a connu sa baisse la plus massive depuis près de cinq ans et demi. Voilà pour ce qui est des innombrables travailleurs qui étaient censés perdre leur emploi suite au vote sur le Brexit. Les données sur l’industrie britannique, au cours des deux dernières années, sont particulièrement embarrassantes pour ces prophètes de malheur professionnels. Malgré l’incertitude concernant les négociations avec l’UE, « l’industrie manufacturière connaît sa plus forte croissance depuis la fin des années 1990 », selon The Economist ainsi que selon la Fédération Britannique des Industries (EEF). Cela s’explique en grande partie par une demande croissante à l’exportation, dynamisée par la baisse de la livre sterling et l’amélioration de la situation économique mondiale. Selon un rapport de l’aéroport de Heathrow et du Centre for Economics and Business Research (CEBR), les exportations britanniques atteignent leur sommet depuis 2000. Comme The Economist l’a publié récemment : « Les industriels britanniques, après une longue période de souffrance, bénéficient d’un boom qui n’arrive qu’une fois en une génération », car les changements consécutifs au Brexit engendrent un « rééquilibrage » bien nécessaire de la croissance, depuis les services financiers vers l’industrie manufacturière. Cela stimule également l’investissement. La dépense totale d’investissement au Royaume-Uni – publics plus privés – a crû en 2017 plus que dans aucun autre pays du G7 : +4% par rapport à l’année précédente.

Les prédictions selon lesquelles une victoire du vote pro-Brexit broierait l’économie britannique suite à un effondrement du cours de la livre sterling se sont révélées tout aussi infondées : oui, la livre sterling a effectivement perdu du terrain par rapport aux autres grandes monnaies depuis le référendum, mais non seulement cela n’a pas détruit l’économie britannique – bien au contraire, en fait, comme nous l’avons vu – mais son cours est à nouveau à la hausse depuis début 2017.

Le Saint marché unique

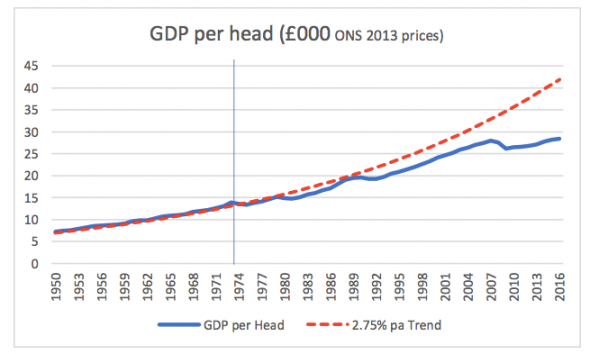

Donc, puisque rien n’est venu confirmer que le Brexit pouvait déclencher un effondrement économique, qu’est-ce qui se cache derrière la certitude aveugle des commentateurs de l’actualité ? Un élément important de l’idéologie qui sous-tend l’ensemble du débat sur le Brexit est l’idée que la Grande-Bretagne a tiré d’énormes avantages économiques de son adhésion à l’UE (ou CEE comme on l’appelait en 1973). Cette affirmation est-elle étayée ? Comme le montre une étude récente du Centre for Business Research (CBR) de l’Université de Cambridge (voir graphique ci-dessous), « La croissance du PIB britannique par habitant après 1973 n’a pas été supérieure à celle des décennies précédentes. En fait, le PIB par habitant a augmenté bien plus lentement après l’adhésion qu’au cours de la décennie précédant l’adhésion ».

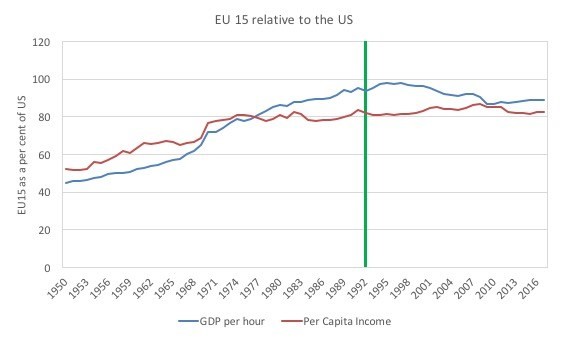

Les chercheurs concluent que « rien ne prouve que l’adhésion à l’UE a amélioré le taux de croissance économique au Royaume-Uni ». L’établissement du sacro-saint marché unique, en 1992, n’a pas changé les choses – ni pour le Royaume-Uni ni pour l’UE dans son ensemble. Même lorsque nous nous limitons à évaluer le succès du marché unique sur la base de paramètres économiques généraux – productivité et PIB par habitant – il y a très peu de raisons de penser qu’il a tenu les promesses de ses partisans ou les prévisions officielles. Le graphique suivant fournit une comparaison à long terme entre l’UE-15 et les États-Unis en termes de PIB par heure travaillée (une mesure de la productivité du travail) et de PIB par habitant.

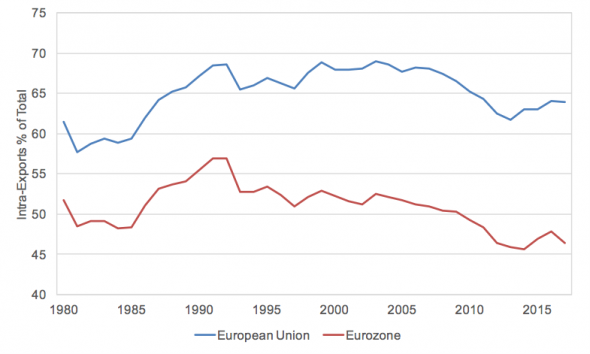

Les données montrent clairement que non seulement le marché unique (à partir de la ligne verte) n’a pas réussi à améliorer les économies de l’UE15 par rapport aux États-Unis, mais qu’il semble même les avoir pénalisées. Plus intéressant encore, la création du marché unique n’a même pas stimulé les échanges au sein de l’UE. Le graphique suivant montre le pourcentage que représentent les exportations entra pays de l’UE et l’UEM [l’Union monétaire européenne, qui se développe dans la zone euro] rapportées aux exportations totales de l’UE et de l’UEM. Après avoir connu une hausse régulière tout au long des années 1980, cette proportion a effectivement stagné entre la création du marché unique au milieu des années 1990 et le milieu des années 2000, puis a suivi une tendance à la baisse (avec une légère reprise après 2014). Une note de Bruegel ajoute que « la zone euro a suivi à peu près le même schéma que l’Union européenne dans son ensemble, ce qui donne à penser que la monnaie commune n’a peut-être pas eu l’effet escompté sur le commerce entre membres de la zone euro ».

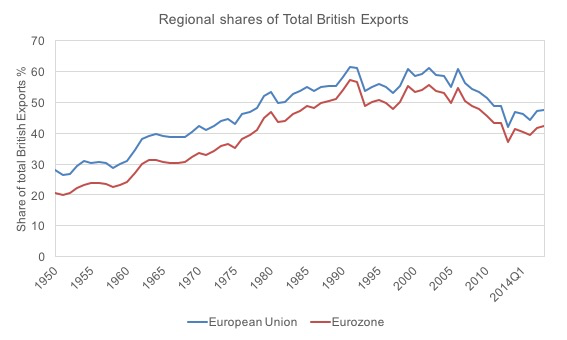

Il en va de même pour la part des exportations britanniques vers l’UE et l’UEM, qui stagne depuis la création du marché unique et décline même depuis le début des années 2000 (retour au niveau du milieu des années 1970), les marchés d’exportation hors UE croissant beaucoup plus rapidement que celle vers l’UE et la zone euro.

Comme le notent les chercheurs de l’Université de Cambridge, cela suggère « un bénéfice négligeable, pour le Royaume-Uni, à être membre de l’UE ». En outre, cela montre que la Grande-Bretagne diversifie ses exportations depuis un certain temps et qu’elle dépend beaucoup moins de l’UE aujourd’hui qu’il y a vingt ou trente ans. Une autre observation tirée de la base de données de la Direction des Statistiques du Commerce du FMI est que, alors que les exportations mondiales ont quintuplé depuis 1991 et que celles des économies avancées ont été multipliées par 3,91, les exportations de l’UE et de l’UEM n’ont augmenté que d’un facteur 3,7 et 3,4 respectivement.

Ces résultats sont cohérents avec d’autres études qui montrent que la libéralisation des tarifs douaniers, en elle-même, ne favorise pas la croissance, ni même le commerce. En fait, le contraire est souvent vrai : comme l’a montré l’économiste de Cambridge Ha-Joon Chang, tous les pays riches d’aujourd’hui ont développé leur économie à l’abri de mesures protectionnistes. Cela jette de sérieux doutes quant à l’affirmation largement répandue selon laquelle quitter le marché unique signifierait nécessairement « une productivité plus faible et un niveau de vie plus bas ». Il révèle également comme totalement « invraisemblable », selon les mots des chercheurs de Cambridge, l’affirmation du Trésor selon laquelle la Grande-Bretagne a connu une augmentation de 76 % de ses échanges commerciaux en raison de l’adhésion à l’UE, tendance qui pourrait s’inverser en quittant l’UE. Les économistes de Cambridge concluent que les tarifs douaniers moyens sont déjà si bas pour les pays non membres de l’UE qui cherchent à commercer au sein de l’UE que, même dans le cas d’un « Brexit dur », les pertes commerciales seraient vraisemblablement limitées et temporaires.

La gauche et la libéralisation

Cela rend encore plus ridicule le soutien de la gauche contemporaine en faveur du « libre-échange ». Nous devrions frémir à l’idée que les historiens du futur se feront des aberrations telles que la campagne du Parti Travailliste en faveur du marché unique, celle de ses alliés Yanis Varoufakis avec son groupe DiEM25. Surtout si l’on considère que même les économistes orthodoxes, comme Dani Rodrik, disent maintenant explicitement que la libéralisation du commerce « cause plus de problèmes qu’elle n’en résout », qu’elle est l’une des causes profondes des réaction anti-establishment qui se développent en Occident, et que le moment est venu de « mettre des grains de sable dans les roues de la mondialisation ». En ce sens, on s’attendrait à ce que la gauche voit dans le Brexit une opportunité parfaite de « réécrire[les] règles multilatérales », comme le conseille Rodrik, au lieu de s’accrocher bec et ongles à un système en faillite.

En outre, on oublie souvent dans le débat sur Brexit que le marché unique dépasse largement la simple libéralisation du commerce. L’un des principes fondamentaux du marché unique était la déréglementation des marchés financiers et l’abolition du contrôle des capitaux, non seulement entre les membres de l’UE, mais aussi entre les membres de l’UE et d’autres pays. Comme nous le soutenons dans notre récent livre, Reclaiming the State [Réhabiliter l’État, NdT], cet aspect du marché unique reflète le nouveau consensus qui avait émergé, même au sein de la gauche, dans les années 1970 et 1980. Selon ce consensus, l’internationalisation économique et financière – ce que nous appelons aujourd’hui « mondialisation » – a rendu l’État de plus en plus impuissant face aux « forces du marché ». Dans cette lecture, les pays n’avaient donc pas d’autre choix que d’abandonner les stratégies économiques nationales et tous les instruments traditionnels d’intervention dans l’économie, et d’espérer, au mieux, des formes transnationales ou supranationales de gouvernance économique.

Il en est résulté une dépolitisation progressive de la gestion de l’économie, qui a été un élément essentiel du projet néolibéral, en visant, d’une part, à établir des barrières étanches entre les politiques macroéconomiques et les aspirations de la population et, d’autre part, à éliminer les obstacles aux flux de capitaux. Le marché unique a joué un rôle crucial dans la néolibéralisation de l’Europe, ouvrant la voie au traité de Maastricht, qui a fait pénétrer le néolibéralisme au sein même de l’Union européenne. Ce faisant, il a établi de facto un ordre constitutionnel supranational qu’aucun gouvernement, seul, n’est en mesure de changer. En ce sens, il est impossible de séparer le marché unique de tous les autres aspects négatifs de l’Union européenne. L’UE est de nature structurellement néolibérale, antidémocratique et néocoloniale. Elle est politiquement dominée par son membre le plus important et les politiques qu’elle a menées ont eu des effets sociaux et économiques désastreux.

Alors pourquoi la gauche de gouvernement a-t-elle tant de mal à accepter Brexit ? Les raisons, comme nous l’avons noté, sont nombreuses et liées les unes aux autres : la croyance fausse, à gauche, selon laquelle l’ouverture et le commerce apportent la prospérité ; son acceptation des mythes économiques dominants, en particulier en ce qui concerne les déficits et les dettes publiques ; son incapacité à comprendre la véritable nature du marché unique et de l’Union européenne en général ; l’illusion que l’UE peut être « démocratisée » et réformée dans une direction progressiste ; l’idée, erronée, que la souveraineté nationale n’est plus pertinente dans une économie internationale de plus en plus complexe et interdépendante, et que le seul espoir d’obtenir un changement significatif est que les pays “mettent en commun” leur souveraineté et la transfèrent à des institutions supranationales.

L’une des raisons essentielles du ralliement de la gauche à la panique anti-Brexit a été la diversion qui a opportunément permis de ne pas s’atteler à un problème plus substantiel : le système économique qui sous-tend l’Occident en général est en grave déclin. Une autre étude de la CBR de l’Université de Cambridge a révélé que l’impact du Brexit serait probablement beaucoup plus limité que prévu par le gouvernement « même dans l’hypothèse où le Royaume-Uni n’obtiendrait pas d’accord de libre-échange ni d’accès privilégié au marché unique de l’UE » – c’est-à-dire même dans le cas d’un « Brexit dur ». Dans l’ensemble, les chercheurs de Cambridge ont trouvé :

Les perspectives économiques sont en demi-teinte plutôt que sombres, mais cela aurait été le cas, à notre avis, même sans Brexit. La réalité, plus profonde, est la poursuite d’une croissance faible, tant de la production que de la productivité qui a marqué le Royaume-Uni et d’autres économies occidentales depuis la crise bancaire. La croissance lente du crédit bancaire, dans un contexte d’endettement déjà élevé et d’austérité du secteur public, empêche la demande globale de croître significativement.

En d’autres termes, le Royaume-Uni continue d’être confronté à de graves problèmes économiques – demande intérieure insuffisante, bulle de la dette privée, infrastructures sur le déclin et désindustrialisation – qui n’ont rien à voir avec Brexit, mais qui résultent plutôt des politiques économiques néolibérales menées par les gouvernements britanniques successifs au cours des dernières décennies, y compris le gouvernement conservateur actuel.

Ces idées néolibérales sont ancrées tellement profondément qu’elles ne pourront être remises en question que par une révolution démocratique dans la politique britannique – mais là encore, le débat sur le Brexit a bridé tout progrès, et révélé une profonde défiance à l’égard de la démocratie. Ceci est illustré par les affirmations selon lesquelles, sans la « protection » du marché unique, le Royaume-Uni sombrerait dans un cauchemar dystopique, où il aurait à faire face à « des aliments génétiquement modifiés, du poulet au chlore et à la privatisation des secteurs protégés comme les soins de santé » et où, comme l’écrit Denayer, les droits de l’homme seraient réduits à la portion congrue, et les « principes de procès équitables, de liberté d’expression et de normes de travail décentes » seraient compromis. S’il est vrai que, dans certains domaines, les précédents gouvernements britanniques, de droite, ont été contrariés – dans le bon sens – par l’UE dans leurs tentatives de déréglementation et de marchandisation, l’idée que le peuple britannique est incapable de défendre ses droits en l’absence d’une certaine forme de “contrainte extérieure” est condescendante et réactionnaire.

Tout comme les déboires économiques actuels de la Grande-Bretagne ont beaucoup plus à voir avec les politiques économiques nationales qu’avec le résultat du référendum, l’avenir du pays dépendra largement des politiques nationales suivies par les futurs gouvernements britanniques, et non du résultat des négociations du Royaume-Uni avec l’UE. Comme l’écrit John Weeks, professeur émérite à l’Université de Londres : « La douloureuse vérité est que la grande majorité des ménages britanniques seront mieux lotis hors de l’Union européenne avec un gouvernement travailliste dirigé par Jeremy Corbyn que dans l’Union européenne sous le joug d’un gouvernement conservateur dirigé par n’importe qui. »

En effet : un gouvernement socialiste démocratique dirigé par Corbyn est la meilleure option pour la majorité des citoyens britanniques et pour l’économie du pays. D’où une conclusion évidente : pour un gouvernement travailliste dirigé par M. Corbyn, ne pas être membre de l’Union européenne « résout plus de problèmes qu’il n’en crée », comme le fait remarquer M. Weeks. Il fait référence au fait que de nombreux aspects du programme de Corbyn – tels que la renationalisation des services postaux, des chemins de fer et des entreprises du secteur de l’énergie, ainsi que le soutien au développement de certaines entreprises – ou d’autres politiques qu’un futur gouvernement travailliste pourrait décider de mettre en œuvre, comme l’adoption de contrôles des capitaux, seraient difficiles à mettre en œuvre en vertu du droit communautaire et seraient presque certainement contestées par la Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes. Après tout, l’UE a été créée avec l’intention précise d’interdire définitivement des politiques aussi « radicales ».

C’est pourquoi Corbyn doit résister aux multiples pressions – d’abord et avant tout au sein de son propre parti – qui l’incitent à soutenir un « Brexit doux ». Au contraire, il doit trouver tisser autour du Brexit une histoire radicalement progressiste et émancipatrice. Une fenêtre de tir unique s’est ouverte pour la gauche britannique – et la gauche européenne en général – pour montrer qu’une rupture radicale avec le néolibéralisme, et avec les institutions qui le soutiennent, est possible. Mais elle ne restera pas ouverte éternellement.

Thomas Fazi est écrivain, journaliste, traducteur et chercheur. Il est le coauteur de Reclaiming the State : A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World [Réhabiliter l’État : une vision progressiste de la souveraineté pour un monde post-néolibéral] (Pluto Press ; 2017).

William Mitchell est le co-auteur de Reclaiming the State : A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (Pluto Press ; 2017). Il est professeur d’économie et directeur du Centre of Full Employment and Equity [Centre de plein emploi et d’équité] à l’Université de Newcastle, en Australie.

Source : Jacobin, Thomas Fazi & William Mitchell, 29-04-2018

Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire