François Asselineau analyse l’actualité récente au 26 décembre 2015 :

00:07 – Les « indépendantistes » corses menacent de disloquer la République française.

13:33 – Le projet de déchéance de la nationalité menace l’unité entre Français.

22:11 – Le prix Charlemagne (Karlspreis) est attribué au pape François.

25:12 – Déclaration publique du ministre des affaires étrangères finlandais contre l’euro.

25:53 – L’agence Bloomberg considère comme sans gravité une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’UE.

27:07 – Les Danois disent non à la coopération avec Europol.

28:09 – Les élections législatives en Espagne.

36:00 – Trois groupes du CAC40 ont été vendus à l’étranger en 2015.

37:43

– La France perd deux places au classement de l’indice de développement

humain (IDH) du Programme des Nations-Unies pour le Développement.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=ACaii0zhvQ4

mardi 29 décembre 2015

Déchéance de la nationalité : vers une Constitution lepénisante ?

« Élever au plus haut niveau de notre droit le

régime de l’état d’urgence constitue également un acte politique, pas

simplement juridique. Et, de ce point de vue, les plus expresses

réserves sur l’intérêt de cette démarche sont permises. Car laisser

penser que notre sécurité dépend d’une mise à l’écart du juge judiciaire

peut s’avérer contre-productif, sinon particulièrement grave. » (Arnaud

Gossement, docteur en droit et avocat spécialisé en droit public, le 23

décembre 2015).

Mais quelle mouche a donc piqué François Hollande et ses ministres depuis les attentats du 13 novembre 2015 ? La loi sur le renseignement déjà promulguée, l’état d’urgence, prolongé jusqu’au 20 février 2016 par la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015, plus de mille perquisitions administratives, des dizaines d’assignations à résidence, et puis maintenant, ce projet de révision de la Constitution qui a été adopté par le conseil des ministres du 23 décembre 2015, à quelques heures de la nuit de Noël ! Les parlementaires examineront ce texte à partir du 3 février 2016.

On pourrait bien sûr me dire que justement, la mouche, ce sont les attentats, mais je répondrais cependant que des attentats, hélas, la France en a connu tout au long de son histoire moderne et que si le nombre de victimes a été particulièrement élevé historiquement le 13 novembre 2015, cela fait hélas depuis plus de vingt ans que des terroristes ont massacré par dizaines d’innocentes victimes pour des raisons très obscures.

La vraie différence avec les précédents attentats, c’est que le FN a maintenant franchi le seuil des 25% des suffrages exprimés et flirte maintenant avec les 30%. On pourrait évidemment se poser la question : qui fut la cause de quoi ? C’est l’histoire de l’œuf ou de la poule, est-ce que la fièvre FN vient des attentats ou est-ce que ce sont les capitulations idéologiques successives de François Hollande qui ont crédibilisé le discours du FN ?

Confirmation du virage sécuritaire

Lorsque François Hollande s’était exprimé solennellement devant le Parlement réuni en congrès à Versailles le 16 novembre 2015, j’avais noté le virage sécuritaire déconcertant de son quinquennat. Un virage nettement plus sécuritaire que le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble le 30 juillet 2010. C’est encore plus déconcertant que sa majorité le suive sur ce terrain-là. Couleuvres après couleuvres, les majorités parlementaires ne serviraient-elles donc à rien sous la Ve République ? Ce n’est pas une question d’institutions, c’est une question de personnes, et aucune d’entre elles ne semble prête à défendre ses convictions devant le Président de la République…

Lors de cette déclaration à Versailles, François Hollande avait annoncé qu’il demanderait l’avis du Conseil d’État sur l’extension de la déchéance de nationalité et la publication de cet avis. Le Conseil d’État semble avoir rendu son avis, précisant la nécessité de réviser la Constitution mais il semble que cet avis ne soit pas (encore) publié.

Ce sera la Ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui sera chargée de présenter au Parlement ce projet de révision de la Constitution. Une position fragilisée par ses imprudentes déclarations à la radio algérienne qui, la veille, annonçaient le retrait pur et simple de la mesure sur la déchéance de la nationalité. Malgré de fortes réticences dans sa majorité, François Hollande serait alors revenu sur cet abandon dans la soirée du 22 décembre 2015, voyant que les conséquences politiques sur ses hésitations et ses reculades auraient été désastreuses pour son image.

Tactique et contexte

Évacuons d’abord la tactique politicienne qui est sans doute en cohabitation permanente dans l’esprit tant de François Hollande que de Manuel Valls. La manœuvre est grossière mais peut être efficace : occuper tout l’espace entre la gauche et le FN et réduire à néant les capacités de différenciation de la droite modérée et du centre (c’est déjà réussi sur le terrain économique). Mais est-ce très subtil d’aborder le FN …par sa droite ? J’aurai sans doute l’occasion d’évoquer ce point plus précisément au cours de l’année 2016.

Évacuons aussi la lepénisation de la Hollandie qu’on pouvait déjà percevoir lors de l’expulsion de Leonarda, tant dans la brutalité de son expulsion devant ses camarades de classe que dans sa communication où François Hollande accréditait l’équivalence immigration et insécurité, ou encore en parlant de "Français de souche", lui, en tant que Président de tous les Français, et donc, qui ne devrait pas prêter le flanc à la distinction entre Français, etc.

Extension de la déchéance de la nationalité

Parlons de la mesure phare, de la déchéance de la nationalité pour les personnes qui ont une double nationalité, nées françaises, et qui sont condamnées pour acte de terrorisme. Le projet prévoit ainsi qu’elles perdent leur nationalité française à l’issue de leur peine de prison : « À l’issue de leur peine, les personnes déchues de leur nationalité pourront être expulsées de France. » (Manuel Valls, le 23 décembre 2015).

On mesure ici le dérisoire du symbolique. Car il y a deux symboles. Le premier, c’est celui que veut véhiculer le gouvernement, voulant surfer sur une vague sécuritaire que la très mouvante "opinion publique" approuve après avoir été si éprouvée par les attentats de Paris (du 7 janvier 2015 et du 13 décembre 2015). Le second symbole, au contraire, c’est que c’est une victoire du terrorisme qui s’opposait justement à nos valeurs, aux valeurs de la République. Or, ce symbole est aujourd’hui gravement menacé car le texte fait la distinction entre Français. Ceux qui sont d’une unique nationalité et ceux qui en ont plusieurs, ils ne seront pas traités de la même manière.

Il a fallu que ce soit Jacques Toubon, Défenseur des droits et ancien secrétaire général du RPR (rappelons-le !) pour expliquer que la Constitution dit avant tout que la République est une et indivisible. Cela s’applique à la Corse, mais aussi à la population nationale, qu’il n’y a pas deux catégories de Français, les uns dont le caractère français serait inconditionnel et les autres qui pourraient se voir retirer ce caractère (d’autant plus que certains pays étrangers appliquant le droit du sang rendent quasiment obligatoire la double nationalité).

Lorsque Nicolas Sarkozy avait évoqué cette déchéance de la nationalité, c’était alors Manuel Valls, député de l’opposition, qui trouvait que c’était « un débat nauséabond et absurde » (BFM-TV, le 27 septembre 2010).

Cette mesure sera d’ailleurs sans effet dans la lutte contre le terrorisme (c’est ce que disait Manuel Valls lui-même ces derniers jours), et disons-le clairement, hélas, que les apprentis terroristes se moquent complètement de ce risque d’être déchus de la nationalité française : dans leur folle démarche, ils ont déjà acté qu’ils perdront leur vie. Perdre la nationalité n’aura donc pas beaucoup d’effet sur leurs éventuels agissements parce que face à des kamikazes, dont le suicide efface tout, aucune raison ne saurait se faire entendre.

L’autre partie de la révision

Quant au reste du texte, il existe déjà par la loi n°55-385 de 3 avril 1955 qui réglemente l’état d’urgence, et cette loi a été validée a posteriori par le Conseil Constitutionnel par sa récente décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015. Rien ne justifie donc la procédure de révision constitutionnelle, si ce n’est une volonté d’affichage politique.

Contrairement à la déclaration de Versailles, le texte ne reprend pas, d’ailleurs, la proposition du Comité Balladur de 2007 qui avait souhaité que la loi qui encadre l’état d’urgence soit une loi organique et pas une simple loi comme dans le texte du gouvernement (une loi organique subit systématiquement un contrôle de constitutionnalité a priori).

Les États-Unis, meilleurs garants des droits

Certains ont craint que la France suive les pas des États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais en fait, la France va bien plus loin que les États-Unis en matière sécuritaire.

Le politologue spécialiste des étrangers, Patrick Weil, qui a fait une étude sur la déchéance de nationalité aux États-Unis en 2012 ("The Sovereign Citizen : Denaturalization and the Origins of the American Republic"), a expliqué que l’auteur survivant des attentats commis lors du marathon de Boston le 15 avril 2013, Dzhokhar Tsarnaev, condamné à mort le 15 mai 2015, resterait toujours américain : « Un Américain naturalisé ne peut être déchu de la nationalité que s’il existe des faits qu’il aurait commis avant la naturalisation, jamais pour des actions commises après (…). Il sera probablement privé de sa liberté et peut-être de sa vie. Mais même condamné à mort, Tsarnaev devra faire face à sa peine comme citoyen américain. Chaque citoyen, même le plus fauteur de troubles, conserve son statut. Pendant le procès, sauvegarder les droits de chaque Américain naturalisé assure la dignité et les droits de tous. » (Il l’avait expliqué le 26 avril 2013, bien avant la connaissance du verdict).

Précisons bien que le texte du gouvernement présenté le 23 décembre 2015 a pour objectif d’étendre la déchéance de nationalité aux nationaux français qui le sont à la naissance et qui jouissent d’une autre nationalité. La loi actuelle permet déjà une telle déchéance pour les binationaux qui auraient été naturalisés français.

La responsabilité historique de François Hollande

Je ne dis pas que François Hollande est immoral mais qu’il est amoral. J’en avais déjà parlé lorsqu’il s’agissait d’autoriser l’expérimentation sur les embryons humains. François Hollande ne réagit pas en fonction d’une certaine morale personnelle mais seulement en fonction de ses intérêts politiques tactiques avec un cynisme qui est d’autant plus surprenant qu’il est associé à une certaine bonhomie joviale.

Ce que François Hollande et les parlementaires qui vont le soutenir dans sa tentative de réviser la Constitution ne semblent pas comprendre, c’est qu’en adoptant, ou plutôt, en épousant explicitement les thèses du Front national, qui a d’ailleurs confirmé qu’il voterait en faveur de cette révision, loin de créer une digue contre le FN, ils installent au contraire les Français dans l’idéologie du FN et par là même, ils facilitent sa venue au pouvoir, comme étape ultime, comme étape logique de cette lepénisation depuis 2012.

Paradoxalement, je me rends compte maintenant qu’en ayant préféré Nicolas Sarkozy à François Hollande au second tour de l’élection présidentielle de 2012, j’avais fait le choix, involontairement, d’un vote gauchiste !… Quant aux électeurs de François Hollande qui pensaient avoir voté contre Nicolas Sarkozy, il faudra un jour leur expliquer qu’on ne vote jamais intelligemment par défaut : en votant, on s’engage positivement en faveur d’un candidat et on ne peut s’en prendre qu’à soi-même si celui-ci, élu, ne satisfait pas à toutes ses attentes ou exigences.

Mais que des électeurs se sentent déçus ou trompés n’est pas très nouveau et somme toute, assez traditionnel dans le pays des toujours râleurs. En revanche, au regard de la Nation, et aussi au regard de l’Histoire, François Hollande aura eu la grave responsabilité d’avoir participé au sabotage de l’esprit républicain au nom de la défense duquel il prétend agir.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (24 décembre 2015)

http://www.rakotoarison.eu

Source : http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/decheance-de-la-nationalite-vers-175772

L’ANALYSE DU PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE : L’ETAT D’URGENCE (1), par Cédric Mas

Que de débats depuis quelques jours sur ce projet présenté en Conseil des Ministres le 23 décembre 2015 !

L’extrême-droite applaudit et envisage de le voter (1), tandis qu’il est vilipendé par tout ce que la France compte d’intellectuels, et défendu ce matin par Manuel Valls lui-même dans une tribune dans le JDD (2).

De quoi parle-t-on vraiment ? Qui est allé voir le texte de ce projet de révision constitutionnelle disponible pourtant sur les sites officiels ? (3)

C’est ce texte que nous allons analyser maintenant…

Le projet de Loi constitutionnelle « de protection de la Nation » a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 décembre 2015 sous le numéro 3381.

Présenté en Conseil des Ministres juste avant, il émane donc de la volonté du gouvernement dans son ensemble, et aucun ministre ne peut prétendre ne pas être au courant (suivez mon regard). Et au cas où ce ne serait pas clair, c’est le Premier Ministre qui a été chargé de le présenter à l’Assemblée nationale, « d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, et en tant que de besoin, par la garde des sceaux, ministre de la justice. »

Il ne comporte que deux articles :

Il s’agit de donner une valeur supra-légale à l’état d’urgence, et aux mesures d’exception qu’il autorise.

Rappel du cadre constitutionnel des 3 dispositifs d’urgence

La Constitution prévoit déjà deux dispositifs d’exception :

Cet article n’a été mis en oeuvre qu’une seule fois, en réponse au putsch des généraux d’Alger (du 23 avril au 29 septembre 1961). Rappelons que les mesures prises par le Président seul sont soumises à la consultation du Conseil constitutionnel, mais échappent à tout contrôle juridictionnel, même a posteriori (Conseil d’Etat, Sect., 2 mars 1962, arrêt Rubin de Servens, Rec. Lebon, p. 143).

Ces pouvoirs exceptionnels sont régulièrement dénoncés comme une “anomalie” dans un Etat de droit, principalement car ils ne relèvent de la décision que d’un seul homme, et que la Constitution ne fixe aucune limite temporelle à leur exercice (il y a seulement une obligation de saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier que les conditions énoncées pour l’instauration de ces pouvoirs exceptionnels sont encore réunies, au bout de 30 jours, puis 60 jours, puis à tout moment au-delà – à noter que cette saisine demeure limitée aux Présidents ou à 60 parlementaires de chacune des Chambres).

L’article 36 pose le principe d’un état de siège. Il doit être décidé par un décret pris en Conseil des Ministres, et ne peut être prorogé au-delà de 12 jours sans vote du Parlement.

L’état de siège est un dispositif juridique exceptionnel classique, qui est aussi appelé “loi martiale” (adopté dès une loi du 21 octobre 1789). Lorsqu’il y a péril imminent du fait d’une insurrection armée ou d’une guerre, les pouvoirs des autorités civiles sont temporairement transférés aux autorités militaires. L’état de siège est régi par le code de la défense et concerne des zones définies ou l’ensemble du territoire (ce n’est donc pas automatiquement l’ensemble du territoire comme pour les pouvoirs exceptionnels de l’article 16).

L’état d’urgence est le troisième dispositif juridique dit « de crise » où le fonctionnement normal des pouvoirs et institutions est temporairement suspendu pour faire face à une situation extraordinaire et nécessitant des décisions urgentes. Les hypothèses d’application sont définies comme « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Ce dispositif n’est pas dans la Constitution, mais résulte d’une Loi n°55-385 du 3 avril 1955. L’état d’urgence est un cadre autorisant des restrictions exceptionnelles aux libertés. Il peut être établi sur tout ou partie du territoire et autorise les autorités civiles à exercer des pouvoirs de police exceptionnels (restrictions aux libertés de circulation et de séjour des personnes, aux libertés de réunion et d’associations, à l’ouverture des lieux au public et enfin, à la détention d’armes). Le Juge est alors privé de son pouvoir de contrôle, mais contrairement à l’état de siège, l’état d’urgence n’implique pas les forces armées et l’autorité militaire.

Le projet du gouvernement : insérer dans la constitution l’état d’urgence

La constitutionnalisation de cet état d’urgence, disposition législative prise pour faire face aux évènements d’Algérie, était demandée depuis longtemps par les juristes. Il s’agit d’abord d’un souci de cohérence, par rapport aux deux autres dispositifs existants (4).

Cette cohérence n’a aujourd’hui pas de lien avec la sécurité juridique de l’état d’urgence. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat comme celle du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’Homme ont parfaitement validé les mesures de l’état d’urgence, telles que prévues dans la Loi de 1955 (rappelons que l’état d’urgence a été instauré à plusieurs reprises, et notamment suite aux émeutes de 2005).

La volonté de placer dans la Constitution le dispositif de l’état d’urgence est donc juridiquement questionnable, puisque rien ne l’exige en l’état du droit.

Le gouvernement argumente à deux niveaux :

Et le premier tour de passe-passe est là : ce n’est pas simplement l’état d’urgence, et ses hypothèses d’application, qui sont constitutionnalisés, mais également le principe de ce qui s’est passé avec la Loi du 20 novembre 2015 : en même temps que le législateur proroge cet état d’urgence au-delà des 12 jours, il peut fixer de nouvelles atteintes aux libertés attachées à l’état d’urgence, « pour moderniser ce régime dans des conditions telles que les forces de police et de gendarmerie puissent mettre en œuvre, sous le contrôle du juge, les moyens propres à lutter contre les menaces de radicalisation violente et de terrorisme » (5).

Une constitutionalisation dangereuse pour la démocratie

Désormais, non seulement le Parlement « est seul compétent pour proroger l’état d’urgence » – ce qui est déjà le cas sans modification de la Constitution – mais « En outre, il lui revient de voter la loi comprenant les outils renouvelés qui peuvent être mis en œuvre durant l’application de l’état d’urgence ».

C’est ainsi que loin de constituer une garantie pour les droits et libertés fondamentaux, le projet de révision constitutionnelle constitue une régression en ce qu’il grave dans le marbre de la Constitution, la possibilité pour le législateur de « renouveler » les « outils » que les « forces de sécurité » pourront mettre en action en violation des droits et libertés.

Le gouvernement est d’une totale transparence (ce qui est louable) sur ses intentions (qui le sont moins) mais il est de mauvaise foi lorsqu’il explique que les mesures de l’état d’urgence « sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence », alors qu’il vient dans le même paragraphe d’exposer que les mesures actuelles de l’état d’urgence ont été validées aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme.

En réalité, ce qui souffre d’une limite de sécurité juridique liée à l’absence de fondement constitutionnel ce ne sont pas les mesures d’état d’urgence existantes, mais toutes les autres mesures « modernisées », les nouveaux « outils » qu’il souhaite instaurer pour« compléter les moyens d’action des forces de sécurité sous le contrôle du juge ».

Et le gouvernement développe même des exemples de « mesures administratives susceptibles d’accroître l’efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et aux évènements ayant conduit à l’état d’urgence », alors qu’il ne s’agit pas du domaine d’une loi constitutionnelle.

Le catalogue est varié et laisse songeur (6) :

– contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public et visite des véhicules, avec ouverture des coffres ;

– retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative ;

– saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors que la loi actuelle ne prévoit, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes informatiques et leur copie.

– et d’autres mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au début de la perquisition…).

La légèreté dangereuse du gouvernement avec les droits et libertés

Si le gouvernement avait seulement été mu par la volonté de rendre cohérent les trois régimes d’urgence en leur donnant la même valeur constitutionnelle, il lui aurait été loisible de reprendre la proposition du Comité Balladur de 2007, en insérant l’état d’urgence dans l’article 36.

Or ce n’est pas ce qu’il fait, ce qui démontre que ses véritables motifs sont autres.

En créant cet article 36-1, il créé un régime dangereux et alors qu’il prétend augmenter les garanties fondamentales face à l’état d’urgence, il instaure en réalité un régime d’exception particulièrement dangereux puisque :

C’est l’arbitraire de pouvoir législatif qui est ainsi constitutionnalisé, et qui plus est dans des mesures attentatoires aux libertés.

Cet arbitraire, qui est voisin de la notion juridique de forfaiture, s’ajoute à l’arbitraire légalement autorisé par la mise en œuvre des mesures d’exception autorisées par l’état d’urgence, puisque les services de sécurité sont seuls maîtres de la mise en oeuvre de leurs pouvoirs exceptionnels, sous un contrôle judiciaire a posteriori, habilement fractionné entre juge judiciaire et administratif.

Désormais, un gouvernement disposant d’une majorité à l’Assemblée nationale pourra ainsi instaurer une suspension d’une partie des libertés publiques, dont il fixera la durée et l’ampleur en même temps qu’il le décidera.

Le plus grand danger de ce projet de réforme : aucune garantie sur la fin de l’état d’urgence

Mais cette réforme comporte un plus grand danger encore puisqu’alors qu’il en avait l’occasion, le gouvernement ne fixe dans son projet aucune limite de durée à l’état d’urgence.

Dans la Loi de 1955, l’état d’urgence est déclaré par un décret en Conseil des ministres pour 12 jours. Au-delà, il ne peut être prorogé que par une Loi qui en fixe sa durée définitive.

Rien ne précise cette durée, qui peut donc être de un mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 99 ans….

Un gouvernement soucieux de poser des limites à ce disposition d’exception aurait pu fixer une durée maximale de prorogation.

Pire encore, la Loi de 1955 a prévu un garde-fou dans son article 4 rédigé comme suit : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ».

C’est à dire que quoi qu’il arrive, en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, la Loi prorogeant l’état d’urgence devient caduque de plein droit, même si la durée de l’état d’urgence n’est pas atteinte.

On constate qu’il s’agit là d’une garantie absolue contre toute tentation d’instaurer un « état d’urgence permanent », puisque la caducité est automatique, dès lors que survient un événement (rappelons que la démission du gouvernement est un événement très fréquent).

Or, cette garantie du caractère démocratique de notre régime, qui serait pleinement à sa place dans la Constitution, n’a pas été reprise dans l’article 1er de cette Loi constitutionnelle !

Bien entendu, la disposition demeure dans la Loi de 1955, qui reste applicable, mais ce n’est qu’une loi, et il suffira que la loi prorogeant l’état d’urgence abroge l’article 4 pour que l’état d’urgence n’ait plus d’autre limite que celle que le législateur voudra bien lui accorder, à condition que l’Assemblée nationale n’ait pas été dissoute avant.

Le projet de loi constitutionnelle constitue donc sur ce point une faute majeure.

Espérons que les parlementaires qui auront à débattre sur ce projet juridiquement condamnable, insèrent dans le projet la reprise du texte de l’article 4, qui relève de la Constitution et constituerait pour le coup, une garantie réelle contre le caractère potentiellement illimité de l’arbitraire instauré par l’état d’urgence.

——————————————————————-

NOTES

(1) http://www.bfmtv.com/politique/decheance-de-nationalite-dans-ces-conditions-le-fn-pourrait-voter-la-revision-constitutionnelle-939091.html

(2) http://www.lejdd.fr/Politique/Valls-au-JDD-Une-partie-de-la-gauche-s-egare-au-nom-de-grandes-valeurs-765743

(3) http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3381.asp

(4) voir par exemple la proposition 10 du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions dit « Comité Balladur » de 2007 sur la modernisation et le rééquilibrage qui proposait la modification de l’article 36 suivante pour y intégrer l’état de siège : “L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application.”

(5) Mes amitiés à tous les militants écologistes ou anarchistes ciblés par des mesures attentatoires à leurs libertés votées pour protéger la France contre les attentats jihadistes.

(6) Le gouvernement reste coi sur les justifications de ces mesures : sont-elles indispensables à la protection de la Nation ? Vont-elles permettre de réduire le risque d’attentats ? Vont-elles faciliter les enquêtes et le travail de la police ? Aucune explication, aucune statistique sur l’efficacité de mesures qui présentent d’abord des risques de renforcer l’effet de la propagande des Jihadistes critiquant nos démocraties « à double standard ». Nous y reviendrons dans la seconde partie.

L’extrême-droite applaudit et envisage de le voter (1), tandis qu’il est vilipendé par tout ce que la France compte d’intellectuels, et défendu ce matin par Manuel Valls lui-même dans une tribune dans le JDD (2).

De quoi parle-t-on vraiment ? Qui est allé voir le texte de ce projet de révision constitutionnelle disponible pourtant sur les sites officiels ? (3)

C’est ce texte que nous allons analyser maintenant…

Le projet de Loi constitutionnelle « de protection de la Nation » a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 décembre 2015 sous le numéro 3381.

Présenté en Conseil des Ministres juste avant, il émane donc de la volonté du gouvernement dans son ensemble, et aucun ministre ne peut prétendre ne pas être au courant (suivez mon regard). Et au cas où ce ne serait pas clair, c’est le Premier Ministre qui a été chargé de le présenter à l’Assemblée nationale, « d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, et en tant que de besoin, par la garde des sceaux, ministre de la justice. »

Il ne comporte que deux articles :

- le premier article insère un article 36-1 dans la Constitution relatif à l’état d’urgence.

- Le second article modifie l’article 34 relatif aux domaines de la Loi, en y insérant la possibilité de déchéance de nationalité.

Il s’agit de donner une valeur supra-légale à l’état d’urgence, et aux mesures d’exception qu’il autorise.

Rappel du cadre constitutionnel des 3 dispositifs d’urgence

La Constitution prévoit déjà deux dispositifs d’exception :

- les pouvoirs exceptionnels du Président de la République (article 16)

- l’état de siège (article 36)

Cet article n’a été mis en oeuvre qu’une seule fois, en réponse au putsch des généraux d’Alger (du 23 avril au 29 septembre 1961). Rappelons que les mesures prises par le Président seul sont soumises à la consultation du Conseil constitutionnel, mais échappent à tout contrôle juridictionnel, même a posteriori (Conseil d’Etat, Sect., 2 mars 1962, arrêt Rubin de Servens, Rec. Lebon, p. 143).

Ces pouvoirs exceptionnels sont régulièrement dénoncés comme une “anomalie” dans un Etat de droit, principalement car ils ne relèvent de la décision que d’un seul homme, et que la Constitution ne fixe aucune limite temporelle à leur exercice (il y a seulement une obligation de saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier que les conditions énoncées pour l’instauration de ces pouvoirs exceptionnels sont encore réunies, au bout de 30 jours, puis 60 jours, puis à tout moment au-delà – à noter que cette saisine demeure limitée aux Présidents ou à 60 parlementaires de chacune des Chambres).

L’article 36 pose le principe d’un état de siège. Il doit être décidé par un décret pris en Conseil des Ministres, et ne peut être prorogé au-delà de 12 jours sans vote du Parlement.

L’état de siège est un dispositif juridique exceptionnel classique, qui est aussi appelé “loi martiale” (adopté dès une loi du 21 octobre 1789). Lorsqu’il y a péril imminent du fait d’une insurrection armée ou d’une guerre, les pouvoirs des autorités civiles sont temporairement transférés aux autorités militaires. L’état de siège est régi par le code de la défense et concerne des zones définies ou l’ensemble du territoire (ce n’est donc pas automatiquement l’ensemble du territoire comme pour les pouvoirs exceptionnels de l’article 16).

L’état d’urgence est le troisième dispositif juridique dit « de crise » où le fonctionnement normal des pouvoirs et institutions est temporairement suspendu pour faire face à une situation extraordinaire et nécessitant des décisions urgentes. Les hypothèses d’application sont définies comme « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Ce dispositif n’est pas dans la Constitution, mais résulte d’une Loi n°55-385 du 3 avril 1955. L’état d’urgence est un cadre autorisant des restrictions exceptionnelles aux libertés. Il peut être établi sur tout ou partie du territoire et autorise les autorités civiles à exercer des pouvoirs de police exceptionnels (restrictions aux libertés de circulation et de séjour des personnes, aux libertés de réunion et d’associations, à l’ouverture des lieux au public et enfin, à la détention d’armes). Le Juge est alors privé de son pouvoir de contrôle, mais contrairement à l’état de siège, l’état d’urgence n’implique pas les forces armées et l’autorité militaire.

Le projet du gouvernement : insérer dans la constitution l’état d’urgence

La constitutionnalisation de cet état d’urgence, disposition législative prise pour faire face aux évènements d’Algérie, était demandée depuis longtemps par les juristes. Il s’agit d’abord d’un souci de cohérence, par rapport aux deux autres dispositifs existants (4).

Cette cohérence n’a aujourd’hui pas de lien avec la sécurité juridique de l’état d’urgence. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat comme celle du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’Homme ont parfaitement validé les mesures de l’état d’urgence, telles que prévues dans la Loi de 1955 (rappelons que l’état d’urgence a été instauré à plusieurs reprises, et notamment suite aux émeutes de 2005).

La volonté de placer dans la Constitution le dispositif de l’état d’urgence est donc juridiquement questionnable, puisque rien ne l’exige en l’état du droit.

Le gouvernement argumente à deux niveaux :

- d’abord en se présentant comme le défenseur des droits, par l’inscription dans la Constitution des cas dans lesquels l’état d’urgence pourrait être instauré ;

- et ensuite en argumentant sur la nécessaire adaptation des mesures d’exception à prendre, cette « adaptation » se heurtant à des risques juridiques certains pour un régime qui ne découle que d’une loi, qui plus est datée.

Et le premier tour de passe-passe est là : ce n’est pas simplement l’état d’urgence, et ses hypothèses d’application, qui sont constitutionnalisés, mais également le principe de ce qui s’est passé avec la Loi du 20 novembre 2015 : en même temps que le législateur proroge cet état d’urgence au-delà des 12 jours, il peut fixer de nouvelles atteintes aux libertés attachées à l’état d’urgence, « pour moderniser ce régime dans des conditions telles que les forces de police et de gendarmerie puissent mettre en œuvre, sous le contrôle du juge, les moyens propres à lutter contre les menaces de radicalisation violente et de terrorisme » (5).

Une constitutionalisation dangereuse pour la démocratie

Désormais, non seulement le Parlement « est seul compétent pour proroger l’état d’urgence » – ce qui est déjà le cas sans modification de la Constitution – mais « En outre, il lui revient de voter la loi comprenant les outils renouvelés qui peuvent être mis en œuvre durant l’application de l’état d’urgence ».

C’est ainsi que loin de constituer une garantie pour les droits et libertés fondamentaux, le projet de révision constitutionnelle constitue une régression en ce qu’il grave dans le marbre de la Constitution, la possibilité pour le législateur de « renouveler » les « outils » que les « forces de sécurité » pourront mettre en action en violation des droits et libertés.

Le gouvernement est d’une totale transparence (ce qui est louable) sur ses intentions (qui le sont moins) mais il est de mauvaise foi lorsqu’il explique que les mesures de l’état d’urgence « sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence », alors qu’il vient dans le même paragraphe d’exposer que les mesures actuelles de l’état d’urgence ont été validées aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme.

En réalité, ce qui souffre d’une limite de sécurité juridique liée à l’absence de fondement constitutionnel ce ne sont pas les mesures d’état d’urgence existantes, mais toutes les autres mesures « modernisées », les nouveaux « outils » qu’il souhaite instaurer pour« compléter les moyens d’action des forces de sécurité sous le contrôle du juge ».

Et le gouvernement développe même des exemples de « mesures administratives susceptibles d’accroître l’efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et aux évènements ayant conduit à l’état d’urgence », alors qu’il ne s’agit pas du domaine d’une loi constitutionnelle.

Le catalogue est varié et laisse songeur (6) :

– contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public et visite des véhicules, avec ouverture des coffres ;

– retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative ;

– saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors que la loi actuelle ne prévoit, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes informatiques et leur copie.

– et d’autres mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au début de la perquisition…).

La légèreté dangereuse du gouvernement avec les droits et libertés

Si le gouvernement avait seulement été mu par la volonté de rendre cohérent les trois régimes d’urgence en leur donnant la même valeur constitutionnelle, il lui aurait été loisible de reprendre la proposition du Comité Balladur de 2007, en insérant l’état d’urgence dans l’article 36.

Or ce n’est pas ce qu’il fait, ce qui démontre que ses véritables motifs sont autres.

En créant cet article 36-1, il créé un régime dangereux et alors qu’il prétend augmenter les garanties fondamentales face à l’état d’urgence, il instaure en réalité un régime d’exception particulièrement dangereux puisque :

- ses cas de recours sont très larges (une simple catastrophe naturelle, ce qui avec la dégradation de notre milieu naturel risque de venir de moins en moins extraordinaire)

- et la loi qui le proroge peut modifier et augmenter les mesures de police portant atteintes aux libertés.

C’est l’arbitraire de pouvoir législatif qui est ainsi constitutionnalisé, et qui plus est dans des mesures attentatoires aux libertés.

Cet arbitraire, qui est voisin de la notion juridique de forfaiture, s’ajoute à l’arbitraire légalement autorisé par la mise en œuvre des mesures d’exception autorisées par l’état d’urgence, puisque les services de sécurité sont seuls maîtres de la mise en oeuvre de leurs pouvoirs exceptionnels, sous un contrôle judiciaire a posteriori, habilement fractionné entre juge judiciaire et administratif.

Désormais, un gouvernement disposant d’une majorité à l’Assemblée nationale pourra ainsi instaurer une suspension d’une partie des libertés publiques, dont il fixera la durée et l’ampleur en même temps qu’il le décidera.

Le plus grand danger de ce projet de réforme : aucune garantie sur la fin de l’état d’urgence

Mais cette réforme comporte un plus grand danger encore puisqu’alors qu’il en avait l’occasion, le gouvernement ne fixe dans son projet aucune limite de durée à l’état d’urgence.

Dans la Loi de 1955, l’état d’urgence est déclaré par un décret en Conseil des ministres pour 12 jours. Au-delà, il ne peut être prorogé que par une Loi qui en fixe sa durée définitive.

Rien ne précise cette durée, qui peut donc être de un mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 99 ans….

Un gouvernement soucieux de poser des limites à ce disposition d’exception aurait pu fixer une durée maximale de prorogation.

Pire encore, la Loi de 1955 a prévu un garde-fou dans son article 4 rédigé comme suit : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ».

C’est à dire que quoi qu’il arrive, en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, la Loi prorogeant l’état d’urgence devient caduque de plein droit, même si la durée de l’état d’urgence n’est pas atteinte.

On constate qu’il s’agit là d’une garantie absolue contre toute tentation d’instaurer un « état d’urgence permanent », puisque la caducité est automatique, dès lors que survient un événement (rappelons que la démission du gouvernement est un événement très fréquent).

Or, cette garantie du caractère démocratique de notre régime, qui serait pleinement à sa place dans la Constitution, n’a pas été reprise dans l’article 1er de cette Loi constitutionnelle !

Bien entendu, la disposition demeure dans la Loi de 1955, qui reste applicable, mais ce n’est qu’une loi, et il suffira que la loi prorogeant l’état d’urgence abroge l’article 4 pour que l’état d’urgence n’ait plus d’autre limite que celle que le législateur voudra bien lui accorder, à condition que l’Assemblée nationale n’ait pas été dissoute avant.

Le projet de loi constitutionnelle constitue donc sur ce point une faute majeure.

Espérons que les parlementaires qui auront à débattre sur ce projet juridiquement condamnable, insèrent dans le projet la reprise du texte de l’article 4, qui relève de la Constitution et constituerait pour le coup, une garantie réelle contre le caractère potentiellement illimité de l’arbitraire instauré par l’état d’urgence.

——————————————————————-

NOTES

(1) http://www.bfmtv.com/politique/decheance-de-nationalite-dans-ces-conditions-le-fn-pourrait-voter-la-revision-constitutionnelle-939091.html

(2) http://www.lejdd.fr/Politique/Valls-au-JDD-Une-partie-de-la-gauche-s-egare-au-nom-de-grandes-valeurs-765743

(3) http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3381.asp

(4) voir par exemple la proposition 10 du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions dit « Comité Balladur » de 2007 sur la modernisation et le rééquilibrage qui proposait la modification de l’article 36 suivante pour y intégrer l’état de siège : “L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application.”

(5) Mes amitiés à tous les militants écologistes ou anarchistes ciblés par des mesures attentatoires à leurs libertés votées pour protéger la France contre les attentats jihadistes.

(6) Le gouvernement reste coi sur les justifications de ces mesures : sont-elles indispensables à la protection de la Nation ? Vont-elles permettre de réduire le risque d’attentats ? Vont-elles faciliter les enquêtes et le travail de la police ? Aucune explication, aucune statistique sur l’efficacité de mesures qui présentent d’abord des risques de renforcer l’effet de la propagande des Jihadistes critiquant nos démocraties « à double standard ». Nous y reviendrons dans la seconde partie.

ANALYSE DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (2) : LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ, par Cédric Mas

Après avoir abordé dans un premier billet

la constitutionnalisation de l’état d’urgence, nous analysons

maintenant la seconde mesure prévue dans ce projet de révision

constitutionnelle : la déchéance de nationalité.

Le cadre juridique de la déchéance de nationalité :

Rappelons que dans la Constitution, l’acquisition comme la perte de la nationalité relèvent de la Loi. C’est l’article 34 qui définit les domaines de compétence de la Loi, à savoir un certain nombre de matières dont « la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ».

La nationalité n’est donc qu’un des attributs du droit civil classique, qu’il appartient à la Loi de régler. Dans ces matières, le législateur ne doit pas simplement fixer les grands principes mais définir toutes les règles (dans d’autres matières, la Constitution lui demande juste de fixer le cadre, à charge pour des décrets de définir les règles).

Donc, en matière de droit civil, dont la nationalité, seul le législateur est compétent, et ni le pouvoir exécutif, ni le Juge ne peuvent définir les règles de droit applicables (1).

Et c’est donc dans le Code civil que l’on va trouver les règles applicables à l’acquisition et à la perte de la nationalité. En effet, il existe déjà aujourd’hui des hypothèses où un citoyen français peut être déchu de sa nationalité (contrairement aux affirmations délirantes de certains, la nationalité française peut donc se perdre – et cela sans que notre pays ne se couvre instantanément de miradors et de policiers politiques en lunettes et impers noirs).

Et la preuve se trouve dans les articles 25 et 25-1 qui prévoient la déchéance de la nationalité, décidée par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, pour des personnes qui ont été condamnées pour certains crimes et délits à savoir (2) :

1) les crimes et délits « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » (et oui déjà et ce depuis 1998)

2) les crimes et délits prévus et réprimés « par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal » (il s’agit des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique – articles 432-1 à 432-17 du code pénal)

3) la soustraction « aux obligations résultant pour lui du code du service national » (largement tombé en désuétude à ce jour).

À ces trois situations qui peuvent amener le pouvoir exécutif à prononcer pour la personne condamnée la déchéance de sa nationalité française, il faut ajouter une 4ème situation qui ne suppose aucune condamnation, c’est la déchéance du Français qui s’est « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».

Dans tous les cas, le code civil prévoit trois contraintes :

– le déchéance doit être prononcée par un décret, qui ne peut être pris que sur avis conforme du Conseil d’État (c’est une garantie aujourd’hui évidente pour qui pratique la plus haute juridiction administrative, même si nous verrons que la présence de magistrats dans les instances statuant en matière de nationalité n’a pas dans le passé offert une quelconque garantie).

– il faut pour 3 des 4 hypothèses une condamnation pénale devenue définitive.

– et en aucun cas, cette déchéance ne doit aboutir à créer un apatride (c’est à dire que la personne déchue doit disposer d’une autre nationalité).

Et pour couronner le tout, cette déchéance ne peut intervenir que dans deux délais de prescription qui se cumulent :

– au plus tard dans les 10 ans de la condamnation ou de la survenance des faits (pour la 4ème hypothèse)

– et au plus tard dans les 10 ans de l’acquisition de la nationalité. Il convient de noter qu’en application d’une Loi du 23 janvier 2006, ce dernier délai sera porté au 1er janvier 2016 (oui dans quelques jours) à 15 ans pour les déchéances prononcées dans le 1er cas, qui concerne – Ô surprise ! – les condamnations pour terrorisme.

Le contexte historique de la déchéance de la nationalité :

Le problème du gouvernement est que cette déchéance n’est donc possible que pour des personnes qui n’étaient pas françaises au départ, qui ont acquis la nationalité française. Toute personne née française ne peut donc être déchue de sa nationalité, en droit positif (aujourd’hui et pour quelques mois encore).

En réalité, cette exclusion n’est pas un oubli puisqu’il y a eu de nombreuses lois sur la nationalité et la déchéance (dont les Lois du 7 avril 1915, du 10 août 1927 ou le décret-loi du 12 novembre 1938), et aucune, AUCUNE n’a jamais prévu qu’un Français de naissance puisse être déchu de sa nationalité.

Le fait est que le droit du sol n’est pas un vain mot dans notre droit civil, et que le législateur s’y est conformé pendant deux siècles, malgré les tensions, crises et vicissitudes qui ont marqué l’histoire de notre beau pays.

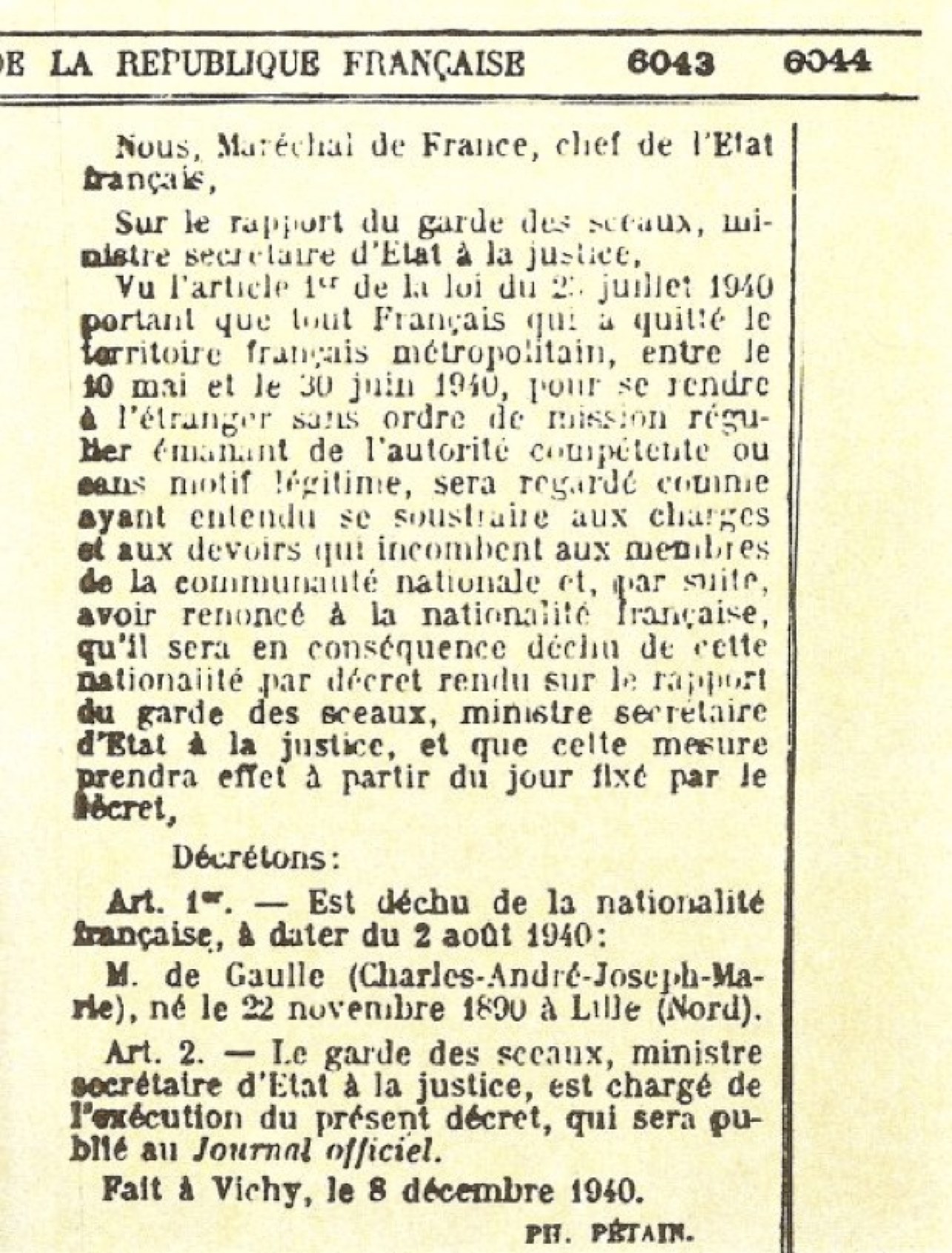

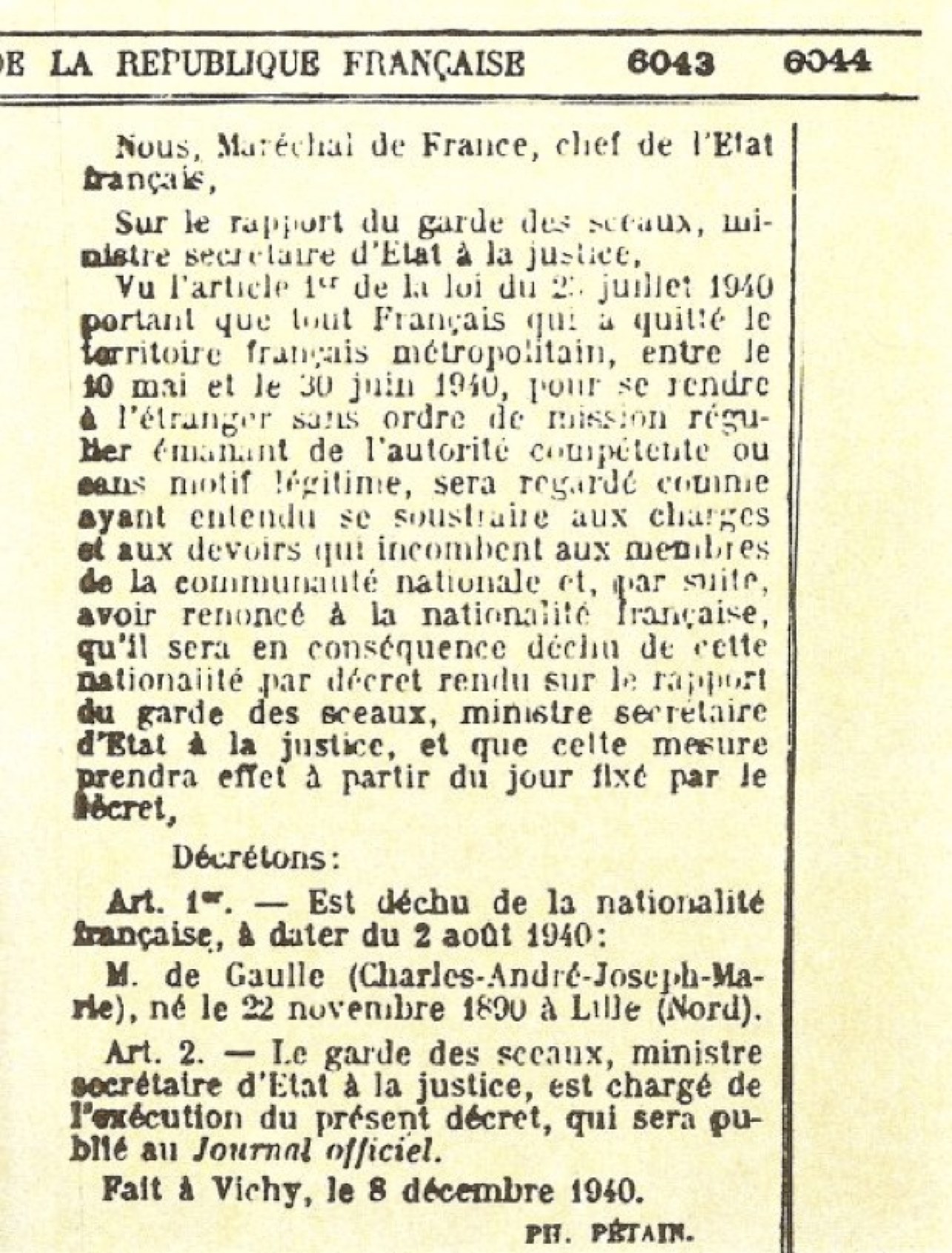

Il n’y a eu en réalité qu’un seul cas dans notre histoire où une loi a prévu la déchéance de nationalité pour des personnes nées françaises : c’est la « fameuse » loi du 22 juillet 1940, votée sous le régime de Vichy (votée donc par le même Parlement que celui élu en 1936 avec le Front Populaire – petit rappel historique innocent).

Cette loi symbolise à elle seule tout le corpus juridique qui accompagne la violente réaction de l’extrême-droite française arrivée au pouvoir dans les fourgons de la Wehrmacht, réaction appelée « Révolution nationale ».

Cette Loi a donc fait couler beaucoup d’encre et susciter de nombreux délires, malgré les excellentes études juridiques et sociologiques sur son application (3).

En réalité, il n’y a pas eu UNE loi mais TROIS lois successives (4), ce qui montre à quel point cette question est ancrée dans le logiciel idéologique de l’extrême droite française :

Pour parfaire le tableau de sinistre mémoire pour tout juriste, précisons que ces Lois ont été rédigées pour modifier de manière rétroactive la situation des personnes qui pouvaient devenir apatrides d’un simple trait de plume, et que les pertes de nationalité décidées pouvaient être étendues aux épouses et enfants de la personne déchue. On le voit, quand l’extrême-droite a « carte blanche », elle ne mégote jamais sur le sordide.

Une fois ces mesures votées, les déchéances commencent. Elles font l’objet d’une procédure complexe mise en œuvre jusqu’en 1944. C’est la Commission de révision des naturalisations qui statue sur chaque cas. Elle est formée de 10 membres nommés par le gouvernement et présidée par un Conseiller d’Etat (5).

Pendant 4 ans, cette commission va exclure de la communauté des Français des personnes, dont les noms sont publiés au Journal Officiel chaque semaine. Contrairement à ce qui est annoncé dans la Loi du 22 juillet 1940, la « révision » ne se limite pas aux naturalisations et va s’étendre à tous les modes d’acquisition de la nationalité. En théorie, plus de 900.000 personnes sont concernées entre 1927 et 1940, et le faible nombre de personnes qui vont se voir retirer la nationalité – 15 154 personnes au total (6) – ne doit pas masquer que près de 45 % sont juifs et seront livrés (avec femmes et enfants) à la déportation du seul fait de la perte de leur qualité de Français.

Logiquement, le gouvernement provisoire de la République abroge ces dispositions, assez rapidement pour les déchéances qui frappent les Français libres (Ordonnance du 18 avril 1943 à Alger donc), puis celles relatives aux révisions des naturalisations (Ordonnance du 24 mai 1944).

Les dispositions de la Loi du 16 juillet 1940 relatives à la procédure de déchéance de la nationalité pour les Français naturalisés récemment, resteront en vigueur jusqu’à l’adoption du code de la nationalité (ordonnance du 19 octobre 1945).

Mais le choc lié à ces pratiques criminelles et totalement contraires aux principes fondateurs de la République est tel qu’en 1945 le nouveau législateur choisira un autre dispositif pour sanctionner les « mauvais Français » (les collaborateurs) qui par leur action se sont rendus indignes de faire partie de la communauté nationale : ce sera l’indignité nationale, sanction lourde privative de tous les droits civiques et personnels, qui sera appliquée par des juridictions d’exception (7).

Il s’agit d’un régime particulier instauré par une ordonnance du 26 août 1944 (juste après la Libération de Paris) qui va poser de nombreux problèmes pratiques, mais sera fondée sur un principe : écarter les personnes jugées indignes de participer à la reconstruction nationale de la France, sans pour autant les exclure de la communauté nationale.

Ce régime de l’indignité nationale, limité dans le temps et destiné à répondre à un contexte particulier a été rapidement abandonné, compte tenu de ses difficultés pratiques.

Le projet du gouvernement Valls :

C’est donc dans un contexte symbolique et historique particulièrement lourd, et absolument pas maîtrisé, que le gouvernement entend aujourd’hui insérer dans la Constitution la possibilité de déchoir de la nationalité française des personnes nées françaises.

L’article 2 du projet constitutionnel veut modifier l’article 34 de la manière suivante :

Et l’adoption d’une simple loi réformant les articles 25 et 25-1 du code civil serait jugée inconstitutionnelle pour deux raisons :

d’abord le gouvernement considère qu’il existe un « principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’absence de possibilité de déchéance de nationalité pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité » (il n’a pas encore été énoncé par le Conseil constitutionnel mais il est vrai que tout est réuni pour qu’à la première occasion, il devienne réalité),

et ensuite parce que dans une décision récente (n° 2015-439 QPC du 23 janvier 2015), le Conseil constitutionnel a exigé qu’une Loi qui touche à la nationalité ne porte pas « atteinte à une situation légalement acquise ».

Pour le gouvernement, la déchéance de la nationalité d’origine « constitue une atteinte à une situation légalement acquise ». Il ajoute que la « nationalité française attribuée dès la naissance confère en effet à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excédant ce qu’autorise la Constitution », ce qui nécessite donc de modifier la Constitution pour permettre de forcer le Conseil constitutionnel à modifier sa jurisprudence.

Et pourquoi forcer une éventuelle résistance du Conseil constitutionnel (qui ne s’est pourtant pas montré très résistant jusque-là) ?

Parce que la déchéance de la nationalité permet pour le gouvernement de « renforcer la protection de la société française, en permettant notamment de procéder à l’éloignement durable du territoire de la République, par la voie de l’expulsion, des personnes dont le caractère dangereux est avéré par la condamnation définitive dont elles ont fait l’objet et à interdire leur retour sur le territoire ».

Voilà la réalité de tout le projet : permettre la résurgence juridique « modernisée » de l’exil des personnes indésirables.

Nous n’épiloguerons pas sur les promesses du gouvernement selon lesquelles « seules les infractions criminelles les plus graves peuvent justifier une sanction telle que la déchéance de nationalité prononcée à l’encontre de Français de naissance » puisqu’il appartiendra à la Loi de les fixer, et que rien n’interdit à ce que d’éventuelles réformes législatives n’en élargissent l’application.

Précisons que c’est d’ores et déjà le projet du Front national qui trépigne d’impatience d’élargir le champ des déchéances de nationalité, dès qu’il arrivera au pouvoir, en profitant du nouveau cadre juridique obligeamment instauré par le gouvernement actuel, comme le montre la déclaration de ce matin ci-dessous (8).

Les critiques juridiques de cette mesure :

Ce projet souffre de plusieurs critiques qui suffiraient à en démontrer l’inutilité et l’inanité, sans besoin de faire appel aux mânes et héros de la République outragée.

D’abord, l’argument sur la constitutionnalisation de la déchéance est assez faible puisqu’il appartient au législateur de fixer les règles relatives à la nationalité. Et si ces règles doivent s’insérer dans le cadre des principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République, qui ont une valeur constitutionnelle, c’est justement parce qu’il n’est normalement pas nécessaire de les inscrire dans la Constitution.

De plus, et comme pour la constitutionnalisation de l’état d’urgence (voir le billet précédent), le projet de loi constitutionnelle est fait de telle manière qu’il est impossible au gouvernement qui l’a conçu et entend le défendre de plaider la bonne foi.

Car la réforme n’élargit pas simplement la possibilité de déchéance de nationalité aux personnes nées françaises, elle sort la nationalité du droit civil pour en faire un domaine législatif autonome et même mis en valeur.

Très concrètement, la nationalité n’est plus une des matières qui relèvent de la Loi, mais un domaine autonome de compétence législative, bénéficiant donc d’un tiret particulier. Et ce changement n’est pas que symbolique puisqu’il revient sur la réforme de 1993 qui avait abrogé le code de la nationalité pour justement le réintroduire dans le code civil.

La nationalité n’est qu’un des attributs de la personne, et il n’y a aucune raison d’en faire un domaine autonome du reste du droit civil.

En procédant ainsi, en mettant à ce point en valeur la nationalité dans la Constitution, le gouvernement constitutionnalise le logiciel idéologique de l’extrême-droite, qui fait des questions de nationalité (et de « bons » ou « mauvais » Français) le cœur de son action politique !

Ce changement de tiret, inutile techniquement (l’ajout pouvait se faire sans modifier le nombre des tirets, par une insertion entre virgules), est donc une formidable victoire idéologique, politique et juridique de l’extrême-droite qui voit consacrée dans la Constitution sa fixation délirante sur la nationalité, définie comme l’alpha et l’oméga de la personne (alors qu’un minimum d’honnêteté intellectuelle suffit pour constater que, même de nos jours, la majorité des Français n’a pas choisi d’être français).

Les critiques techniques de la déchéance de nationalité :

Cette déchéance de nationalité, conçue pour augmenter la sécurité de la Nation, souffre aussi de critiques techniques quant à son efficacité.

De fait, il n’échappera à personne – à part Messieurs Hollande et Valls manifestement – que cette mesure est inutile contre des personnes coupables d’actes terroristes jihadistes. Les terroristes rejettent déjà toute appartenance à la France, « pays de mécréance (kufr)». Donc la menace d’une déchéance d’une nationalité « kafir » ne sera d’aucun effet dissuasif pour des personnes endoctrinées dans l’idéologie jihadiste (en revanche elle les fait beaucoup rire, au point que l’on se prend à douter que notre Premier ministre tente à leur encontre la stratégie dite « de la dent de requin » – les amateurs de Kaamelott comprendront).

Et la possibilité de les expulser du territoire n’est pas non plus un argument sérieux, dès lors que les jihadistes circulent sous de faux papiers et que les moyens de détection et de contrôle sont notoirement insuffisants (mais c’est tellement plus drôle de dépenser l’argent public pour modifier la Constitution).

Combien de jihadistes fichés et repérés, voire expulsés, circulent-ils librement en Europe et en France ?

Il suffit de se pencher sur les parcours des auteurs des attentats du 13 novembre pour réaliser à quel point l’expulsion d’un jihadiste condamné et déchu de sa nationalité française ne renforcera rien du tout.

Mais cette mesure pose aussi des problèmes techniques : il n’est pas possible de faire d’un jihadiste déchu de sa nationalité française un apatride. Cela suppose donc qu’il conserve une autre nationalité (et qu’il soit ni-national). Que va-t-il se passer s’il est aussi déchu de son autre nationalité ?

Va-t-il pouvoir faire annuler sa déchéance ? Dans quels délais ? Et avec quelles conséquences juridiques pour ses droits patrimoniaux ?

Et quid de sa famille restée en France ? Aura-t-il un droit de visite ?

Le plus grotesque de la mesure est que grâce à sa déchéance, le terroriste dangereux qui n’est plus Français échappera à nos juridictions : il ne pourra plus se voir interdire de rejoindre les zones jihadistes, ni se voir soumettre à tout contrôle et toute mesure de coercition (comme par exemple l’interdiction de sortie du territoire).

Et s’il est à l’étranger il ne sera plus possible de solliciter son extradition vers la France s’il est arrêté à l’étranger et qu’il intéresse à nouveau nos Services.

C’est ainsi que la Justice et la Police devront apprendre à se passer de tout terroriste dangereux, anciennement Français mais déchu. Or, les cycles de vie et d’action des réseaux jihadistes montrent que la lutte antiterroriste doit s’inscrire sur un temps long, voire très long, et que les mêmes personnages clés se retrouvent régulièrement au cours des enquêtes. On comprend mieux l’émoi des Juges antiterroristes, qui sont complètement opposées à cette mesure.

Enfin, il reste le cas éventuel d’un terroriste jihadiste né Français, condamné par contumace et déchu de sa nationalité, qui échappera ainsi définitivement à sa peine, son extradition vers la France n’étant plus automatique comme elle l’aurait été s’il était « resté » Français…

Bien que ce cas reste théorique (nul ne peut savoir si la future loi qui sera adoptée après la réforme de la Constitution prévoira une telle déchéance pour des condamnations par contumace), il illustre le ridicule d’une mesure techniquement inefficace.

Eloigner une menace ne renforce pas la sécurité :

C’est ainsi que l’éloignement du territoire d’éléments dangereux ayant purgé leur peine, ne renforce pas « la sécurité de la Nation », malgré les affirmations du gouvernement, qui montre là une (nouvelle) preuve de sa grave méconnaissance de la manière dont fonctionne le contre-terrorisme.

Réformer le suivi des condamnés en fin de peine, lorsque leur dangerosité est avérée, ou simplement allouer les moyens humains et financiers nécessaires au suivi de ces condamnés dans le cadre des dispositifs déjà existants (qu’il s’agisse de réinsertion, de déradicalisation ou de surveillance), voilà ce qui renforcerait réellement la sécurité nationale.

Au lieu de cela, le gouvernement ne propose rien de moins que d’expulser des individus dangereux, soit vers des pays où ils seront torturés et manipulés par les services de sécurité de dictatures (ce qui ne fera qu’affaiblir encore notre position face à la propagande jihadiste qui dénonce nos « doubles discours » sur la démocratie et les droits de l’homme), soit vers des pays « sanctuaires » où ils pourront organiser en toute impunité, et loin des capacités d’action et de surveillance de nos services, de nouveaux attentats.

Plus un individu qui a purgé sa peine est dangereux et plus vous avez intérêt à le garder sous une surveillance étroite au plus près de vos moyens de renseignement. Voilà une règle de base du contre-terrorisme qui est allègrement bafouée par cette réforme constitutionnelle qui n’a en réalité aucune justification technique rationnelle.

En pratique, et selon la loi votée après la réforme de notre Constitution, soit la déchéance de nationalité sera appliquée sur une grande échelle, et ses effets positifs attendus seront annulés par les effets négatifs pour la sécurité de la Nation, soit elle sera réduite à un ou deux cas annuels, ce qui n’aura donc aucun effet.

Or dans l’intervalle, cette mesure aura scellé un désastre symbolique et politique majeur pour la lutte contre le terrorisme que nous menons.

Un désastre symbolique et politique majeur :

L’ampleur des réactions négatives que ce projet (loin d’être toujours bien argumentées) génère montre qu’il est désastreux sur le plan symbolique.

La déchéance de nationalité renie les valeurs fondamentales qui font la spécificité de la France.

Le plus étonnant est que le gouvernement ne craint pas de proclamer dans la motivation de son projet que « La démocratie ne combat pas ceux qui nient ses valeurs en y renonçant ». Or il fait ensuite l’inverse en reniant toute prudence dans les attentes aux droits, les principes fondamentaux des lois de la République et sa propre parole publique (puisque ce projet avait été envisagé en 2010 (9), et avait été alors fortement critiqué par les mêmes qui le défendent aujourd’hui).

En souhaitant retirer leur nationalité à des Français de naissance, le gouvernement se place bien évidemment dans la continuité des Lois adoptées sous Vichy en 1940. Bien évidemment, les conditions et les garanties de la mesure envisagée en 2015 sont différentes de celles de 1940 (notamment l’interdiction de créer des apatrides).

Mais ce constat est une réalité historique incontestable : il n’y a eu qu’un seul moment dans l’histoire de France, où un législateur a remis en cause une nationalité acquise par la naissance, et le droit du sol qui la fonde, et c’est en 1940…

Le symbole est donc désastreux, et il est particulièrement surprenant que le gouvernement, pourtant doté d’une pléthore de conseillers en communication, en marketing ou en image, n’ait pas réalisé à quel point la dimension symbolique de ce projet allait être néfaste à tout le pays.

La non maîtrise des symboles par nos dirigeants choque, surtout quand on la compare avec la maîtrise de la symbolique des actions des dirigeants jihadistes (date, cible, moyens, discours… tout est maîtrisé chez eux).

Mais la critique politique de cette mesure ne peut se limiter à une espèce de « point Godwin » disqualifiant, et il faut aller au-delà de la seule référence à Vichy.

En réalité, la déchéance de la nationalité est un désastreux aveu de faiblesse politique, et un renoncement à lutter contre la propagande et l’idéologie jihadistes.

Ce renoncement est d’abord celui de la politisation de la sanction.

Le terrorisme jihadiste met en danger nos Sociétés, seulement parce que nous l’acceptons. Les attentats terroristes, aussi terribles soient-ils, ne sont ni irrésistibles, ni d’une ampleur telle que nos Sociétés soient mortellement menacées sur le terrain.

Certes les pertes et les drames humains causés par chaque attentat sont terribles, mais à aucun moment nos sociétés développées ne devraient être déstabilisées par les coups portés par les terroristes.

En fait, c’est la réponse apportée par nos dirigeants depuis plus de 10 ans au terrorisme jihadiste, qui décuple la puissance de chaque attaque. En politisant la réponse pénale à ces crimes terroristes, nos gouvernements augmentent leurs effets et leurs confèrent une importance largement supérieure à la réalité des dommages causés.

Pour s’en rendre compte, il suffit de comparer la réponse actuelle au terrorisme jihadiste avec celle opposée par la classe politique de la IIIème République (10).

Prenons du recul quelques instants : pour répondre à une attaque sanglante et dramatique (mais évitable), de 9 terroristes fanatisés, notre gouvernement n’a rien de mieux à proposer que de changer notre Constitution !

On comprend l’énorme jubilation des commanditaires de ces attaques, qui n’en sont que plus motivés à continuer à préparer contre nous de nouvelles opérations criminelles.

Mais pire encore que la disproportion et l’absence de résilience que montre ce projet conçu en réaction à un attentat, il y a l’aveu de faiblesse et de défaite que recèle cette déchéance de nationalité.

Incapable de pouvoir lutter face à l’idéologie et l’endoctrinement jihadistes, notre Société ne saurait donc qu’exclure et expulser les auteurs et complices d’attentats.

Sommes-nous donc dépourvus de moyens de contrer une radicalisation qui n’est ni une maladie incurable, ni un processus irréversible ? (11)

Nos valeurs, nos modes de vie, les perspectives d’avenir que nous offrons à la jeunesse, sont-ils si détestables que nous ne puissions espérer concurrencer ceux offerts par la propagande grossière d’un État islamique totalitaire et invivable ?

En réalité, exclure de la Nation, ses membres devenus jihadistes est le signe d’un refus de répondre au défi que le jihadisme pose à notre pays, et c’est laisser le champ libre à la propagande d’une idéologie totalitaire et extrémiste dont l’absence d’avenir est masqué par l’ultra-violence et le caractère suicidaire.

La déchéance de la nationalité prévue dans le projet de loi constitutionnelle ne renforcera donc pas la sécurité du pays et constitue un désastre symbolique et politique qui comble au-delà de leurs espérances les auteurs des attentats du 13 novembre.

Conclusion

La déchéance de nationalité est donc la mesure qui attire le plus l’attention alors que nous l’avons vu, la constitutionnalisation de l’état d’urgence recèle des dangers encore plus importants.

Si l’on devait se fonder sur une analyse rationnelle des risques des deux articles, ce devrait être l’article 1er qui devrait le plus mobiliser.

En effet, si la déchéance de nationalité montre un aveuglement à toute dimension symbolique de l’action politique, et un renoncement à affronter une idéologie monstrueuse, elle ne recèle aucun des dangers directs sur le caractère démocratique de notre régime, ni sur nos libertés et droits fondamentaux, que fait peser l’état d’urgence, en instaurant un arbitraire des services de police et de sécurité dont l’ampleur et la durée sont imprévisibles et sans garde-fous.

Mais présenter comme une mesure de « cohérence technique », et camouflée par le tollé généré par l’article 2, la constitutionnalisation de l’état d’urgence prévue dans l’article 1 risque de ne pas soulever de grands débats lors de l’examen par les deux Chambres.

Et c’est peut-être la seule explication rationnelle de cet article 2, avancé par le Président de la République dans l’émotion et la panique qui ont saisi les plus hautes autorités du pays après les attentats du 13 novembre, puis retiré pour être à nouveau intégré dans le projet de révision constitutionnelle.

Mobiliser les esprits loin du vrai enjeu d’une réforme ouvertement liberticide, résulterait donc d’un calcul politique à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse aussi de positionner le gouvernement pour la prochaine échéance électorale de 2017.

C’est donc tout le projet de Loi constitutionnelle, tel qu’il a été présenté le 23 décembre 2015, et non seulement la déchéance de nationalité, qui doit être combattu et refusé par les citoyens soucieux de préserver ce qui a fait la France, mais aussi par tous ceux qui refusent de renoncer et de s’avouer vaincu face au défi que le terrorisme jihadiste nous pose et qu’il nous appartient de relever et de vaincre.

======================================

(1) pour faire court (que les puristes me pardonnent les raccourcis simplificateurs), c’est comme cela depuis la Révolution en réaction avec l’arbitraire royal et l’insécurité des jurisprudences des Parlements.

(2) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AABE826A0C817EB19E34CCE24A6587EF.tpdila22v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150513&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19960722 ;

(3) Il faudrait même y ajouter une Loi du 17 juillet 1940 sur l’exclusion de la fonction publique de tous ceux qui ne possèdent pas la nationalité française « à titre originaire, comme étant nés de père français ».

(4) voir par exemple l’excellent travail historique de Bernard Laguerre, les dénaturalisés de Vichy, 1940-1944, in Vingtième siècle, revue d’histoire, n°20, octobre-décembre 1988

http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1988_num_20_1_2792 ;

(5) assisté d’un magistrat de la Cour de cassation, de 4 magistrats de Cours d’appel, d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Défense et du secrétaire d’État à la jeunesse et à la famille (arrêté du 31 juillet 1940) la commission sera complétée par un Conseiller d’État ou maître des Requêtes (arrêté du 22 août 1940) puis d’un représentant du secrétariat d’état aux Colonies (arrêté du 1er juin 1942).

(6) En théorie ce chiffre est bien plus élevé puisqu’au 31 juillet 1943, pas moins de 17 964 dossiers de retraits de nationalité ont été validés par la Commission, mais la parution des listes de noms dans le J.O. a pris de plus en plus de retard et explique qu’en 1944, environ 25 à 30 % vont échapper à la mesure faute de publicité.

(7) avec les mêmes magistrats que précèdemment, rappelons que le procureur général André Mornet qui requiert la peine de mort contre Pierre Laval et le maréchal Pétain a siégé au sein de la Commission de révision des dénaturalisations.

(8) https://twitter.com/FN_officiel/status/681377372977926144?lang=fr

(9) http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/07/30/nicolas-sarkozy-met-la-decheance-de-nationalite-au-coeur-de-sa-politique-securitaire_1393949_823448.html

(10) il ne s’agit pas d’idéaliser les lois scélérates organisant la répression pénale du terrorisme anarchiste, mais de constater que malgré les attentats, les députés refusèrent de créer un crime politique, et traitèrent les terroristes anarchistes comme des criminels de droit commun, refusant d’en faire des martyrs politiques – voir sur le sujet plus large de la réponse législative au terrorisme l’excellent rapport du 25 mars 2015, sur l’indignité nationale de M. Jean-Jacques URVOAS : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2677.asp#P312_109325

(11) poser cette question c’est déjà s’interroger sur l’efficacité des officines et des méthodes de déradicalisation actuelles, dont l’efficacité est si faible que l’on en vient à douter de l’existence même en dehors des plateaux de TV.

Le cadre juridique de la déchéance de nationalité :

Rappelons que dans la Constitution, l’acquisition comme la perte de la nationalité relèvent de la Loi. C’est l’article 34 qui définit les domaines de compétence de la Loi, à savoir un certain nombre de matières dont « la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ».

La nationalité n’est donc qu’un des attributs du droit civil classique, qu’il appartient à la Loi de régler. Dans ces matières, le législateur ne doit pas simplement fixer les grands principes mais définir toutes les règles (dans d’autres matières, la Constitution lui demande juste de fixer le cadre, à charge pour des décrets de définir les règles).

Donc, en matière de droit civil, dont la nationalité, seul le législateur est compétent, et ni le pouvoir exécutif, ni le Juge ne peuvent définir les règles de droit applicables (1).

Et c’est donc dans le Code civil que l’on va trouver les règles applicables à l’acquisition et à la perte de la nationalité. En effet, il existe déjà aujourd’hui des hypothèses où un citoyen français peut être déchu de sa nationalité (contrairement aux affirmations délirantes de certains, la nationalité française peut donc se perdre – et cela sans que notre pays ne se couvre instantanément de miradors et de policiers politiques en lunettes et impers noirs).

Et la preuve se trouve dans les articles 25 et 25-1 qui prévoient la déchéance de la nationalité, décidée par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, pour des personnes qui ont été condamnées pour certains crimes et délits à savoir (2) :

1) les crimes et délits « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » (et oui déjà et ce depuis 1998)

2) les crimes et délits prévus et réprimés « par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal » (il s’agit des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique – articles 432-1 à 432-17 du code pénal)

3) la soustraction « aux obligations résultant pour lui du code du service national » (largement tombé en désuétude à ce jour).

À ces trois situations qui peuvent amener le pouvoir exécutif à prononcer pour la personne condamnée la déchéance de sa nationalité française, il faut ajouter une 4ème situation qui ne suppose aucune condamnation, c’est la déchéance du Français qui s’est « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».

Dans tous les cas, le code civil prévoit trois contraintes :

– le déchéance doit être prononcée par un décret, qui ne peut être pris que sur avis conforme du Conseil d’État (c’est une garantie aujourd’hui évidente pour qui pratique la plus haute juridiction administrative, même si nous verrons que la présence de magistrats dans les instances statuant en matière de nationalité n’a pas dans le passé offert une quelconque garantie).

– il faut pour 3 des 4 hypothèses une condamnation pénale devenue définitive.

– et en aucun cas, cette déchéance ne doit aboutir à créer un apatride (c’est à dire que la personne déchue doit disposer d’une autre nationalité).

Et pour couronner le tout, cette déchéance ne peut intervenir que dans deux délais de prescription qui se cumulent :

– au plus tard dans les 10 ans de la condamnation ou de la survenance des faits (pour la 4ème hypothèse)

– et au plus tard dans les 10 ans de l’acquisition de la nationalité. Il convient de noter qu’en application d’une Loi du 23 janvier 2006, ce dernier délai sera porté au 1er janvier 2016 (oui dans quelques jours) à 15 ans pour les déchéances prononcées dans le 1er cas, qui concerne – Ô surprise ! – les condamnations pour terrorisme.

Le contexte historique de la déchéance de la nationalité :

Le problème du gouvernement est que cette déchéance n’est donc possible que pour des personnes qui n’étaient pas françaises au départ, qui ont acquis la nationalité française. Toute personne née française ne peut donc être déchue de sa nationalité, en droit positif (aujourd’hui et pour quelques mois encore).

En réalité, cette exclusion n’est pas un oubli puisqu’il y a eu de nombreuses lois sur la nationalité et la déchéance (dont les Lois du 7 avril 1915, du 10 août 1927 ou le décret-loi du 12 novembre 1938), et aucune, AUCUNE n’a jamais prévu qu’un Français de naissance puisse être déchu de sa nationalité.

Le fait est que le droit du sol n’est pas un vain mot dans notre droit civil, et que le législateur s’y est conformé pendant deux siècles, malgré les tensions, crises et vicissitudes qui ont marqué l’histoire de notre beau pays.

Il n’y a eu en réalité qu’un seul cas dans notre histoire où une loi a prévu la déchéance de nationalité pour des personnes nées françaises : c’est la « fameuse » loi du 22 juillet 1940, votée sous le régime de Vichy (votée donc par le même Parlement que celui élu en 1936 avec le Front Populaire – petit rappel historique innocent).

Cette loi symbolise à elle seule tout le corpus juridique qui accompagne la violente réaction de l’extrême-droite française arrivée au pouvoir dans les fourgons de la Wehrmacht, réaction appelée « Révolution nationale ».

Cette Loi a donc fait couler beaucoup d’encre et susciter de nombreux délires, malgré les excellentes études juridiques et sociologiques sur son application (3).

En réalité, il n’y a pas eu UNE loi mais TROIS lois successives (4), ce qui montre à quel point cette question est ancrée dans le logiciel idéologique de l’extrême droite française :

- une Loi du 16 juillet 1940 (qui modifie l’article 10 de la Loi du 10 août 1927 relatif à la déchéance de la nationalité pour les personnes étrangères ayant acquis la nationalité française),

- une Loi du 22 juillet qui prévoit de « réviser rétroactivement » les naturalisations intervenues entre 1927 et 1940,

- et enfin une Loi du 23 juillet 1940 qui prévoit la déchéance de la nationalité pour les Français ayant quitté le pays sans ordre de mission (en fait les Français Libres, et c’est sur son fondement que le Général de Gaulle sera déchu de sa nationalité par décret du 8 décembre 1940).

Pour parfaire le tableau de sinistre mémoire pour tout juriste, précisons que ces Lois ont été rédigées pour modifier de manière rétroactive la situation des personnes qui pouvaient devenir apatrides d’un simple trait de plume, et que les pertes de nationalité décidées pouvaient être étendues aux épouses et enfants de la personne déchue. On le voit, quand l’extrême-droite a « carte blanche », elle ne mégote jamais sur le sordide.

Une fois ces mesures votées, les déchéances commencent. Elles font l’objet d’une procédure complexe mise en œuvre jusqu’en 1944. C’est la Commission de révision des naturalisations qui statue sur chaque cas. Elle est formée de 10 membres nommés par le gouvernement et présidée par un Conseiller d’Etat (5).